Am 9. Dezember 2015 hat die europäische Kommission Entwürfe für zwei verschiedene Richtlinien zum einen über bestimmte vertragliche Aspekte des online waren Handels (COM(2015) 635) und zum anderen über bestimmte vertragliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte (COM(2015) 634) veröffentlicht. Insbesondere der 2. Richtlinienvorschlag zur Bereitstellung digitaler Inhalte bietet interessante Neuerungen zur aktuellen Rechtslage. Dort sind unter anderem Regelungen zu Situationen vorgesehen, in denen der Zugang bzw. die Bereitstellung personenbezogener Daten oder auch „anderer Daten“ als Gegenleistung für die Bereitstellung digitaler Inhalte anerkannt werden soll (vgl. Art. 3 Abs. 1).

Die beiden Richtlinie Entwürfe werden nun in den verschiedenen europäischen Institutionen beraten. Unter anderem auch im Rat der Europäischen Union.

In einem relativ aktuellen Dokument der Ratspräsidentschaft an den Rat vom 1. Dezember 2016 (14827/16, pdf) wird der aktuelle Diskussionsstand im Rat übersichtlich zusammengefasst und es werden auch Fragen an die einzelnen Mitgliedstaaten zu besonderen Schwerpunkten und noch offenen bzw. streitigen Themen gestellt. Zwei dieser offenen Punkte möchte ich nachfolgend kurz besprechen.

Welche Gewährleistungsregeln sollen bei vernetzten Geräten gelten?

In ihrem ersten Fragekomplex beleuchtet die Ratspräsidentschaft intelligente Haushaltsgeräte (Stichworte sind hier „Internet der Dinge“, „smart cars“ oder auch „smart homes“). Diese intelligenten und vernetzten Geräte bieten bereits derzeit und mit Sicherheit auch in Zukunft bis zu einem gewissen Grad digitale Inhalte an. Als Beispiel wird etwa der intelligente Kühlschrank angeführt, der seinen Inhalt selbst überprüft und eine Einkaufsliste für fehlende Gegenstände erstellt.

Zwischen den Mitgliedstaaten im Rat ist umstritten, welche Gewährleistungsvorschriften aus den beiden zuvor benannten Richtlinienvorschlägen gelten sollen, wenn es bei so einem intelligenten Gerät, man denke hier etwa auch an vernetzte Fahrzeuge, zu einem Fehler kommt bzw. ein Mangel auftritt. Sollen in diesem Fall die Regelungen für die Bereitstellung digitaler Inhalte gelten oder doch die Regelungen für den Verkauf normaler (also physischer) Waren?

Der Richtlinienvorschlag der Kommission zur Bereitstellung digitaler Inhalte sieht vor, dass die Regelungen der Richtlinie nicht für digitale Inhalte gelten sollen, „die derart in einer Ware integriert sind, dass sie fester Bestandteil der Ware sind und ihre Funktionen den Hauptfunktionen der Ware untergeordnet sind“ (Erwägungsgrund 11). Nach Auffassung der Ratspräsidentschaft würde dies bedeuten, dass wohl zumeist die normalen Regeln zu Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter gelten würden (Richtlinie 1999/44/EG).

Innerhalb der Arbeitsgruppe des Rates für Zivilrecht wurden vor diesem Hintergrund drei mögliche Optionen für ein zukünftiges Vorgehen und gesetzliche Regelungen beraten:

- Die normalen Regeln zu Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs auf die in den Produkten integrierten, digitalen Inhalte anzuwenden.

- Eine Trennung in der Form vorzunehmen, dass die Regeln zum Verbrauchsgüterkauf auf die physische Ware selbst und die neuen Regeln der vorgeschlagenen Richtlinie auf die in dem Gerät enthaltenen digitalen Inhalte anwendbar sein.

- Die neuen Vorgaben zu digitalen Inhalten insgesamt auf das vernetzte Gerät anzuwenden, jedoch mit der Ausnahme, dass der Verkäufer die Möglichkeit hat darzulegen, dass der Mangel sich allein aus dem (physischen) Produkt selbst ergibt und dann die Regeln zum Verbrauchsgüterkauf anwendbar wären.

Nach Aussage der Ratspräsidentschaft fand die zweite Option (Trennung) wohl kaum Zuspruch. Für die beiden anderen Optionen gab es jeweils für sprechende Stimmen der Mitgliedstaaten, ohne dass jedoch bisher eine eindeutige Mehrheit erkennbar wäre.

Vor diesem Hintergrund bittet der Rat auf politischer Ebene (also durch die Minister der Mitgliedstaaten) zu entscheiden, welche Option für weitere Diskussionen in der Arbeitsgruppe die Grundlage sein soll.

Die Entscheidung der Minister und damit die zukünftigen Diskussionen sind für die Wirtschaft in Europa nicht trivial. Gerade wenn man bedenkt, wie viele vernetzte Geräte ist derzeit bereits gibt und wohl in Zukunft auch auf dem Markt vorhanden sein werden. Man sollte sich dabei auf vor Augen halten, dass es hier eben nicht nur um kleine Geräte im eigenen zu Hause geht, sondern grundsätzlich auch etwa um vernetzte Fahrzeuge.

Nach Auffassung der Ratspräsidentschaft würde die erste Option, also auf vernetzte Geräte grundsätzlich die Regelung des Verbrauchsgüterkaufs anzuwenden, aus Sicht der Verbraucher leichter vorhersehbare Rechte bereithalten. Jedoch würden natürlich gleichzeitig auch die spezifischen Vorgaben für digitale Inhalte unter der vorgeschlagenen Richtlinie der europäischen Kommission dann nicht anwendbar sein.

Die dritte vorgeschlagene Option bietet aus Sicht der Ratspräsidentschaft eine flexiblere Möglichkeit diejenigen Regelungen zur Anwendung zu bringen, die in der ehemaligen Situation am besten geeignet sind. Dem Verkäufer verbliebene immer noch die Möglichkeit darzulegen, dass in einem konkreten Fall die normalen Regeln zum Verbrauchsgüterkauf gelten würden, wenn etwa ein Mangel allein das physische Gerät an sich betrifft.

Was genau sind „andere Daten“ und sollen diese als Gegenleistung anerkannt werden?

Im zweiten Themenkomplex des Arbeitsdokumentes befasst sich die Ratspräsidentschaft mit dem Begriff der „anderen Daten“ aus dem Richtlinienvorschlag zur Bereitstellung digitaler Inhalte. Einleitend wird darauf hingewiesen, dass bereits in der Vergangenheit im Rat Diskussion zum Verhältnis zwischen der vorgeschlagenen Richtlinie und der ab Mai 2018 anwendbaren Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geführt wurden. Das Zusammenspiel der beiden Rechtsinstrumente sei nach Auffassung der Ratspräsidentschaft sehr komplex und habe weitere Probleme zutage gefördert, die noch näher behandelt werden müssten. Dies auch vor dem Hintergrund, da der vorgeschlagene Richtlinienentwurf neben den „anderen Daten“ auch personenbezogene Daten erwähnt und ist daher ein Unterschied zwischen beiden Datenarten zu geben scheint.

Zwar existiert bereits derzeit für gewisse Fragen ein Prüfauftrag an den juristischen Dienstes des Rates. So hat die deutsche Delegation im Rat den juristischen Dienst um eine Stellungnahme dazu gebeten, auf welcher Rechtsgrundlage der DSGVO personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen, wenn diese eine Gegenleistung für die Bereitstellung digitaler Inhalte darstellen, in der DSGVO jedoch in Art. 7 Abs. 4 ein Kopplungsverbot für die Einwilligung vorgesehen ist.

Auch hinsichtlich dieses Themenkomplexes, und ohne Antworten etwa des juristischen Dienstes vorgreifen zu wollen, bittet jedoch die Ratspräsidentschaft die Minister der Mitgliedstaaten um eine Vorgabe dazu, ob die Bereitstellung von „anderen Daten“ tatsächlich als eine Gegenleistung im Rahmen des Entwurfs der Richtlinie angesehen werden soll.

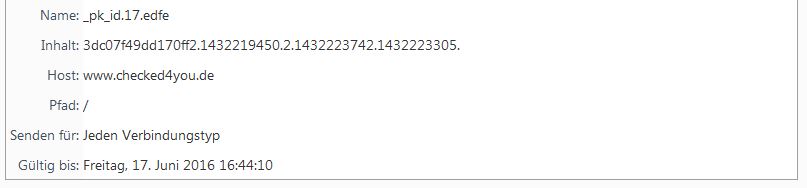

Die Ratspräsidentschaft erwähnt in ihrem Dokument noch einige Beispiele der „anderen Daten“, die von der Europäischen Kommission angeführt werden. So sollen zu den „anderen Daten“ zum Beispiel solche Daten gezählt werden die durch den jeweiligen Anbieter in irgend einer Form verwertet werden können, wie zum Beispiel Landschaftsbilder, Liedtexte oder auch anonymisierte Daten über Gruppen von Personen, die sich nicht auf identifizierbare einzelne Personen beziehen.

Jedoch weist die Ratspräsidentschaft darauf hin, dass sich in Diskussionen, unter anderem auch mit Experten ergeben hat, dass in den meisten Fällen solche Daten, die von dem Verbraucher zur Verfügung gestellt werden, diese auch ein Personenbezug aufweisen werden. Stellt sich da die Frage, ob es im Anwendungsbereich der vorgeschlagenen Richtlinie faktisch überhaupt „andere Daten“ geben kann.

In jedem Fall bringe die vorgeschlagene Unterscheidung im Richtlinienentwurf zwischen personenbezogenen Daten und anderen Daten Schwierigkeiten in der Praxis und damit Rechtsunsicherheit mit sich. Einige Delegationen im Rat seien daher der Auffassung, dass es einer Unterscheidung der beiden Datenkategorien nicht bedürfe. Insgesamt seien die Mitgliedstaaten im Rat aber unentschieden darüber, ob man die Kategorie der „anderen Daten“ im Richtlinienvorschlag beibehalten solle.

Auch dieser zweite Themenkomplex ist für europäische Unternehmen, die vernetzte bzw. intelligente Geräte herstellen und/oder vertreiben, von Relevanz. Denn betrachtet man etwa das Beispiel des intelligenten Autos, gibt es diesbezüglich ja durchaus auch Diskussionen über eine Unterscheidung zwischen direkt personenbezogenen Daten und solchen (rein statistischen) Daten, die keinen Personenbezug aufweisen. Hier könnte man sich also die Frage stellen, ob es sich bei letzteren Informationen um „andere Daten“ handelt und welche Regeln zukünftig für diese Daten gelten sollen.